6月29日,在巴林首都麦纳麦,第42届世界遗产委员会会议审议中国申报的“古泉州(刺桐)史迹”文化遗产项目。(新华社记者 王波 摄)

在巴林首都麦纳麦召开的第42届世界遗产委员会会议于6月29日审议了中国申报的“古泉州(刺桐)史迹”文化遗产项目。

多个委员国在讨论中肯定了该项目具有列入《世界遗产名录》所需的“突出普遍价值”。最终,委员会未采纳评估机构此前作出的“不予列入”的建议,一致决定将该项目“发还待议”,即缔约国需要补充有关信息后重新提交申请并接受审议。世界遗产委员会对遗产申报项目有四档结论,分别是“准予列入”“发还待议”“重新申报”和“不予列入”。“发还待议”的项目一般有望在再次审议时被委员会准予列入《世界遗产名录》。

古泉州(刺桐)史迹

古泉州(刺桐)是公元10-14世纪(中国宋-元时代),国际公认、历史存在的国际海洋贸易和文化交流大通道——海上丝绸之路框架中最主要和最重要的东方节点港口之一,世界著名旅行家马可•波罗、伊本•白图泰称之为世界最大港口之一,历史上产生过重大的世界性贡献和影响,并为现代科学研究成果反复验证,具有广泛的国际学术共识。

“古泉州(刺桐)史迹”作为10-14世纪东西方国际海洋贸易和文化交流最繁盛节点保存的人类文化杰出价值交流成果,具有突出普遍价值,是多元文明和谐共存、交融发展的杰出代表。

这一系列遗产组合是具有独特、多样、精彩的物质形态和丰富的国际性文化内涵的多元文明精品荟萃,在多元文明国际海路交流框架中,16处遗产要素,包含对其他文化具有强烈吸引力和互补性的中国主流文化的杰出代表作,蕴含具有特色和意义的文化传统、精神和情感;交流所需要的基础设施和当地航海传统,即独特、完备、系统的海-河-内陆交通节点和鲜明的海洋文化传统;不同文化长期交流所形成的丰富、独特的人类价值相互交融的成果。这是10-14世纪古泉州(刺桐)作为人类文明交流节点的历史属性、地位、贡献和特征的综合代表性组合。

这一系列遗产在功能、设计、艺术、材料、技术等方面共同呈现出多元文化融合的创造性风格,突出体现了古泉州(刺桐)在该历史时期族群融合、文明交汇、宗教多元共存的社会文化特征,展现多元文明相互尊重、包容,不同文化、信仰和平共存、共荣的文化传统和人类精神,也见证和关联诸多重大的历史事件,对当代国际社会维护文化多样性的发展宗旨,以及和平对话与共同繁荣具有积极的现实意义。

这一系列遗产组合符合世界遗产价值标准的ii、iii & vi,保持高度真实性和完整性,显示良好的、充分的保护管理状态,符合《实施世界遗产公约的操作指南》阐述的精神和要求。

图说16处申遗点

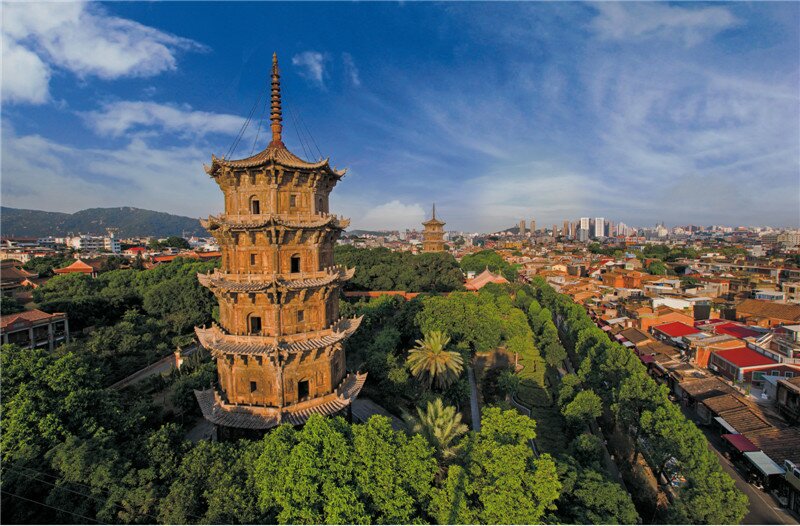

开元寺

开元寺体现佛教、印度教文化交流的代表性遗存,是独一无二集多元文化之大成的佛教寺院,也是古代东亚地区最独特的佛教建筑杰作,始建于公元686 年,13-14世纪(宋元时期)发展、奠定主要的格局。寺院坐北朝南,中轴线院落中包括山门、拜庭、东西两廊、大雄宝殿、甘露戒坛和藏经阁等,整体占地面积约8万平方米,其中殿堂及附属建筑12000多平方米。寺院前部东、西矗立的镇国塔、仁寿塔,分别建于1238-1250年(南宋)、1228-1236年(南宋),是中国最大仿木楼阁式结构石塔,均为五层八棱,高近50米,抗震性极强,为举世罕见的杰作。其石作梁柱、斗栱均严格按照宋代营造法式建造,是中国古代建筑体系发展演变史上弥足珍贵的年代标尺。月台印度教须弥座、印度教石柱、东西两塔上的浮雕、大雄宝殿、大雄宝殿内的斗栱飞天乐伎、寺内的陀罗尼经幢、窣堵波式塔、宝箧印经塔等建筑构件、装饰融合了丰富的佛教、古印度教文化特征,体现了该时期中国佛教建筑在深厚的本土文化和技术基础上融汇中外因素,创造性发展并日趋成熟的风格和水平,生动地体现10-14世纪古泉州港中外宗教与文化、建筑与艺术的交融和共存。

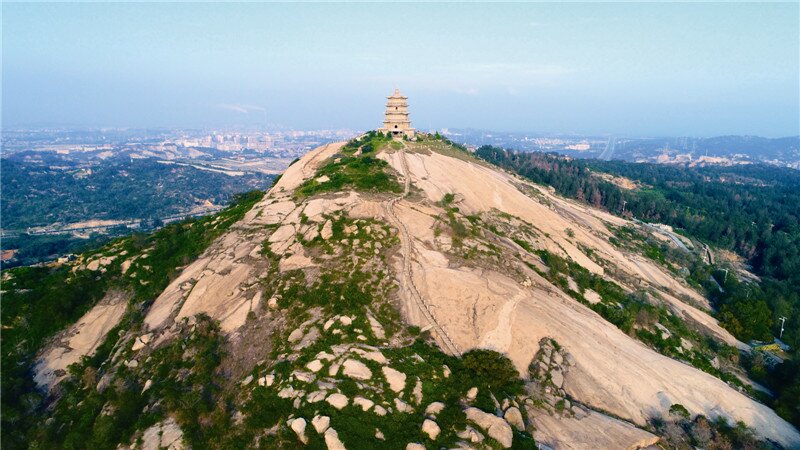

万寿塔

由远洋海域进入泉州近海的远距离航标塔,建于1131—1162年(南宋绍兴年间),塔身用巨大的花岗岩块石构筑,空心,八角五层,通高22.68米,底层面宽6.815米。通塔不事雕饰,古朴粗犷,布局奇巧、结构独特,重心稳定、立面壮观,充分显示宋代泉州建筑工匠的高超技艺。长期以来,从事航海经商和远洋捕捞的泉州人均把万寿塔视为故乡的象征,来自海外的国际商船则以这样的航标塔作为目的地中国的标志。

六胜塔

由近海进入泉州湾的近距离航标塔,始建于1111 年(北宋政和元年),1336—1339年(元至正二年至五年)重建。位于泉州湾与近海交界处的石湖半岛东北端,与大、小坠岛之间的岱屿门主航道遥遥相对。六胜塔塔身为花岗石构筑,楼阁式,八角五层空心。占地面积425平方米,通高36.06米。塔基周长47.50米。六胜塔雕饰图案粗犷古朴,每层龛外两旁浮雕“金刚”、“力神”等佛教人物,共80尊,形态逼真,技法精湛,见证泉州航海设施建设的成就和海外贸易的繁盛。

江口码头

晋江入海口的内港码头,包含美山码头、文兴码头,10世纪始建,地处江海交汇处咽喉地带。位于古城南侧的晋江北岸,货物由此上岸,经德济门入城。美山码头长7.75米,由花岗岩条石砌成,临江处筑就石构墩台,以“一丁一顺”的方法交替叠砌,长30米,宽20米。文兴码头为石构斜坡阶梯的驳岸码头,以错缝形式为主砌筑,长34米,宽3.50米。码头基础均以松木桩(“睡木沉基”)加固。公元1291年,马可•波罗记述:“刺桐港者,则有船舶百余。”公元1345年,伊本•白图泰提到:“余见港中,有大船百余,小船则不可胜数矣”,描写的就是当年这一带江面盛况。这两个江口码头与地处海口的石湖等诸码头一道,构成泉州古代集群港的格局,反映宋元泉州港繁荣时期的独有风貌。

石湖码头

泉州湾的外港码头,由通济栈桥与天然礁石码头共同组成,713-741年(唐开元年间)海商林銮在临海的斜坡上开凿石阶、拴缆孔,巧妙利用天然礁石修建码头。1086-1094 年(北宋)官吏傅琎修建通济栈桥,将岸边村落与大礁石码头连接起来,形成石构顺岸平梁码头。呈曲尺状,南北走向,全长113.50米,曲体长70米,宽2.20米,高2.41米,为花岗岩条石顺海岸砌筑而成。构造科学,历久耐用,是早期码头建筑的珍品,也是宋元时期刺桐港商贸和海防的重要离岸码头,自创建起一直沿用至今。

洛阳桥

中国历史上第一座跨海的梁式石桥,建于1053-1059年(北宋),是连通泉州城与中国内陆腹地的大型跨海石桥。洛阳桥系花岗石砌筑,长731米,宽4.50米。桥墩45座,有500根栏杆石柱,所用石桥板最大的长11米,宽0.98米,厚0.80米。每条桥板重约数吨至十多吨,施工难度非常大。洛阳桥首创“筏型基础” “养蛎固基”“浮运架梁”等先进的建桥技术。其中“养蛎固基”的方法,被誉为世界上第一个把生物学运用于桥梁工程的创举。桥上有4尊11世纪护桥石将军和6座石塔,有众多石碑、摩崖石刻,是古泉州港实现水陆转运的重要交通枢纽,中国古代桥梁工程的杰作,也是世界桥梁史上的杰出案例。洛阳桥上的窣堵波式塔与开元寺的窣堵波式塔,都是印度密教东渐的产物。洛阳桥建成后,便于陆海联运,极大地拓展古泉州港北向腹地福州、江浙一带等古代中国诸多经济文化发达区域和线路的商贸活动和文化传播。

府文庙

中国主流文化的杰出代表,中国东南现存规模最大文庙建筑群,建于976-984年(北宋),是中国传统文化思想儒家学说创始人孔子的祭祀建筑群,也是古代泉州的最高学府,向东亚、东南亚传播儒学的中心之一。占地面积27000平方米,建筑面积5000平方米,主体建筑为大成门、大成殿、金声门、玉振门等,皆保留宋代石质建筑基础、台基等,建筑木构件为清代按原貌修建。文庙正中为大成殿,系典型的宋代重檐庑殿抬梁式木结构,充分体现中国古代尊礼重教的官方文化特质及社会风尚,为海上文化和贸易交流提供“礼仪之邦”的形象、学说和信誉。

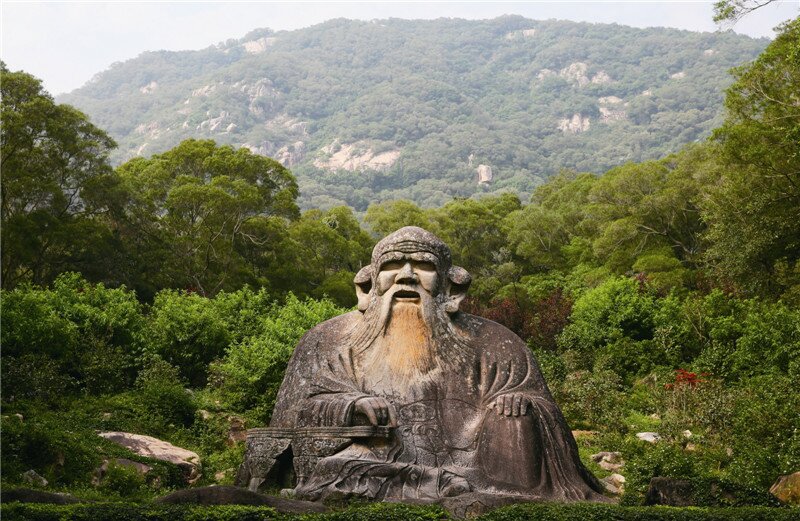

老君岩造像

中国主流文化的杰出代表,中国传统文化思想道家学说创始人和道教尊奉的教主老子的石刻造像,建于960-1279年(宋代),也是中国规模体魄宏大、石雕石刻艺术高超、景观壮美的道教石造像,充分体现中国道家思想和睦相处、 “天人合一”和“大道至简”的哲学及美学思想,为多元文化共存和海上贸易交流的共同发展提供中国思想理念的启示源流和传统氛围;同时也显示泉州因海贸而兴非凡的经济实力,是古泉州文化生活繁荣、多元文化交相辉映的实物见证。中国道教文化的广泛传播,对周边国家和地区,尤其是东南亚地区产生过深厚影响。

九日山祈风石刻

12-13世纪泉州地方政府主持航海祈风祭祀活动的石刻文字记录,也是现存唯一的古代政府有关航海的国家祭典的石刻文字记录。位于晋江北岸的九日山,记载古代泉州港为祈祷远航顺利而定期举行官方祈风典礼的独特历史。石刻分布在东西两峰,共10方,反映泉州悠久的海洋文化传统,体现古代海外贸易管理制度的成熟。

真武庙

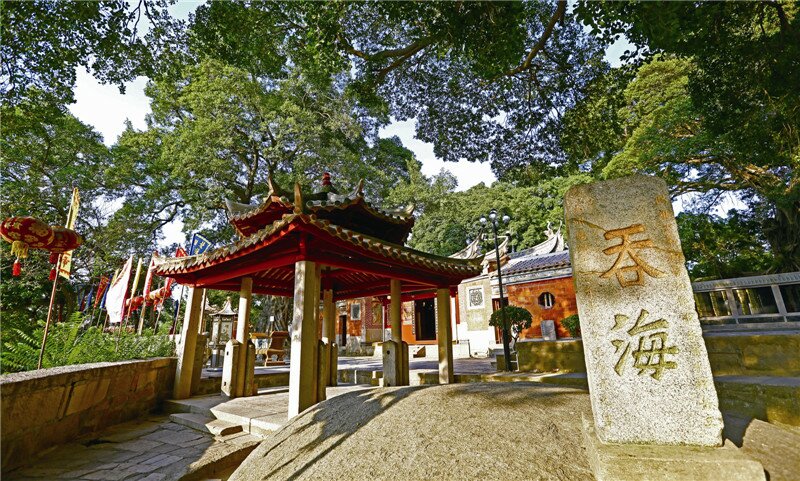

泉州海神信仰的重要遗存,始建于967—973 年(北宋),占地面积3000平方米,建筑面积400多平方米。依山而筑,布局巧妙,主体建筑有山门、凉亭、大殿等,供奉泉州地区第二代海神——具有镇海、保平安能力的“真武大帝”。10-13 世纪泉州官员在此举行祭海活动,为往来船只祈求平安。

天后宫

中国现存年代最久、规模最大、规格最高的妈祖宫庙,建于1196 年(南宋),是亚洲沿海地区最具影响力的海神——妈祖的宫庙建筑群。占地 7200 多平方米,主体建筑分布于南北中轴线及其两侧,依次有山门、戏台、东西阙、大殿(天后殿)、东西廊、寝殿、东西轩、东西凉亭和梳妆楼等。妈祖被信奉为在航海遇险时拯救生命的海神,13—14世纪,随着泉州港对外贸易繁盛,天后宫妈祖的信仰地位提升,被官方册封为最高级别的海神,列入国家祭典,发祥于泉州的妈祖信仰也由此在海贸所经之处广为传播,至今仍是海外华人世界中影响力最大的神祗信仰之一。天后宫建筑艺术高超,是海内外众多天后庙宇的建筑范本,也是历史上妈祖信仰重要的传播中心。

德济门遗址

古泉州国际海-河-陆贸易与人员汇聚最主要地点的考古证据,紧邻晋江的泉州古城南门遗址,建于1230年(南宋绍定三年)。城门建筑平面呈多边形,南北长36.50米,东西宽49.10米,周长171.20米,面积近2000平方米。现存遗址皆由大小不一的规则花岗岩条石、石建筑构件等构成。城南紧邻晋江,古代商船或当地民众由海入江至码头上岸,由南门进城,在城南聚集,完成重要的商品集散和商品交易,德济门所在地成为重要的商品交易市场和外商云集的地段。城门基础下发现10余方宋元时期外来的伊斯兰教、景教、印度教等石质构件,见证多元宗教和平共存,充分体现古代中国港口建设与管理体系的深厚根基,见证泉州国际贸易的繁华、中外文化交流的兴盛。

磁灶窑系金交椅山窑址

古泉州(刺桐)港周边具有突出代表性的外销瓷生产基地,10-14世纪中国贡献世界的重要产品瓷器的主要产地和生产体系代表作之一。选址于晋江支流梅溪河畔,水运便捷。窑址遗存完整包括瓷器生产的取土、淘泥、加工、烧制、存储、运输等工序流程体系设施。磁灶窑产品品种繁多,器形多样,主要品种有生活日用器皿、陈设器、建筑材料等,带有明显的东南亚、东非等异域文化特征。产品远销东亚、东南亚、南亚、西亚及东非等地。窑址及出土文物是10到14世纪泉州陶瓷外贸繁荣的重要见证。

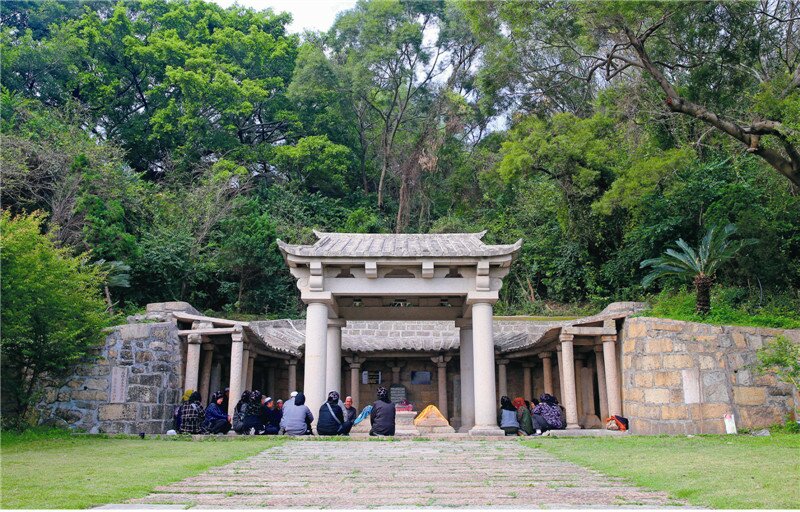

伊斯兰教圣墓

伊斯兰教传入中国最早的历史物证之一,是618年—626年(唐武德年间)来泉州传教的伊斯兰教先知穆罕默德两位门徒“三贤”、 “四贤”的墓葬,在10-14世纪间逐步完善墓园格局,建筑融汇中、伊风格。选址于泉州古城外临海的灵山上,墓为两座东西并列的花岗岩石雕琢而成的伊斯兰教须弥座式墓,呈长方形,坐北朝南。圣墓自古至今一直是世界各地穆斯林前来祭拜的圣地。文物学者研究认为,这处遗址是除了麦地那城里的先知穆罕默德圣墓和纳杰夫城的阿里圣墓外, 现存最古老最完好的伊斯兰第三大圣迹。 (注:《试论泉州“圣墓”的建造年代,兼及传说的真实性问题》,作者:杨鸿勋,1986年4月1日发表于《文物》学刊)。

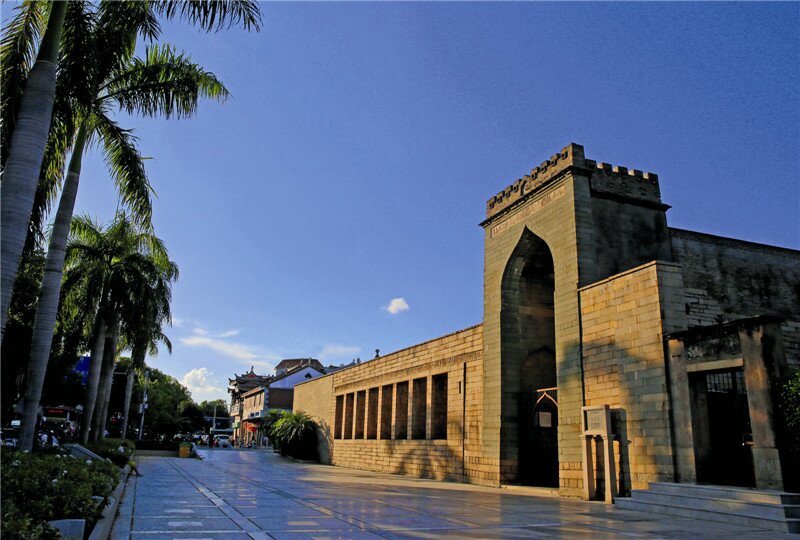

清净寺

中国现存最古老的伊斯兰教寺院遗址之一,位于泉州鲤城区涂门街中段,是古代泉州的穆斯林聚居区,建于1009 年(北宋大中祥符二年),1310 年(元至大三年)修缮。现存建筑有门楼、奉天坛等,基本保持宋、元两代建筑风格。寺院建筑风格具有典型的中世纪西亚伊斯兰教寺院特征,同时融汇中国传统建筑元素,见证10至14世纪泉州海洋贸易繁荣背景下中国与阿拉伯地区间密切的经济与文化交流与融合。清净寺门楼穹顶与中国传统吉祥图案龟背及斗八藻井建筑形式极为类似,体现中国传统与伊斯兰建筑风格的融合,自古至今一直是世界各地穆斯林前来礼拜的圣地。

草庵摩尼光佛造像

世界仅存的摩尼教教主石刻造像。摩尼教公元3世纪诞生于波斯,约公元6-7世纪传入中国,9世纪传入古代泉州。摩尼光佛造像雕刻于1339年(元代至元五年),于草庵岩壁上,造像高154厘米,身宽80厘米,巧妙利用岩石不同的天然色调进行雕饰。这是对世界史和中国历史产生过重大和深远影响的摩尼教与中国崇奉传统,以及古泉州石刻艺术相融合的珍贵历史性见证。草庵位于泉州湾西岸的山区,始建于1131-1162年(南宋绍兴年间),庵初为草构,故名“草庵”,1339年改为石室。摩尼光佛造像壁龛外有两方记事崖刻,记录造像雕刻和草庵摩尼教寺的历史沿革。摩尼光佛造像是摩尼教在中国传播与发展的珍贵见证,体现10-14世纪古泉州(刺桐)多元文化交流、融合的重要社会特质。1987年首届国际摩尼教学术讨论会在瑞典隆德大学举行,以泉州草庵的摩尼光佛造像作为会标,世界摩尼教研究会也以此作为会徽。1991年2月16日,联合国教科文组织海上丝绸之路考察团来到草庵,认为这是考察活动的最大收获。(泉州市申遗办)