在泉州,有一位特殊的中学历史老师,提起他的名字“吴文良”,许多人都会由衷地产生敬佩之情。不是因为他学识广博,也不因为他桃李天下,而是因为他收集、研究与奉献了不可多得的泉州外来宗教石刻。在他精心搜集下,许多散落在泉州城墙根下、荒郊野外的碑刻得以保存并流传至今。他以大量的实物证据证实了泉州就是闻名于世界的古刺桐港,更难能可贵的是,同是中学历史老师出身的其子吴幼雄继父衣钵,父子二人历经沧桑,用自己的经历,为人们讲述了一段段泉州古城古碑的守护故事。

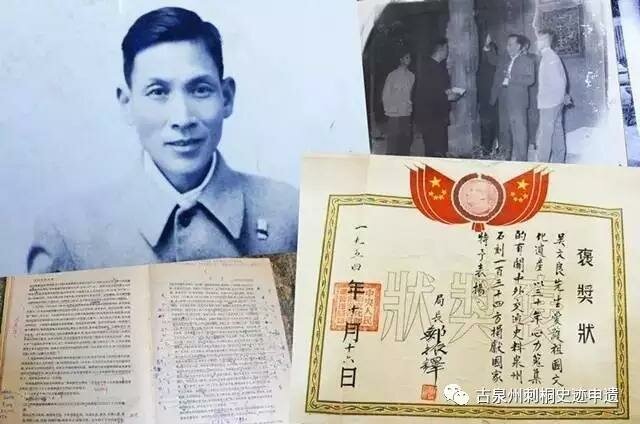

吴文良旧照(吴幼雄提供)

第一代中学历史老师吴文良买碑、读碑、捐碑

1926年,吴文良就读于厦门大学生物系,当时在厦大任教的著名历史学家张星烺教授在学校推出“中世纪之泉州”专题讲座,出于“家乡人应知家乡事”的朴素初衷,吴文良听取了这场讲座。谁曾想,因为这场讲座,吴文良才知道自己家乡竟有这么深厚的文化价值,随后,他放弃了生物学,转攻读考古学,并一发不可收拾地进行泉州古代外来宗教石刻的搜集和研究。

大学毕业后,吴文良回到泉州任中学历史老师。

抗战期间及抗战胜利以后,由于种种原因,泉州及沿海各县的城墙被拆。明代,为防倭寇,泉州大修城墙,当时许许多多墓碑、石刻等都作为石料被填到了城墙底下。数百年过去了,随着城墙的拆除,那些深埋在城墙深基之下的石刻,重见天日。可惜,在常人眼里,它们只是好建材而己。当一方方石刻被人们当作石料重新被挖出时,吴文良又惊又喜。他不停地穿梭在泉州各个城墙的拆除现场,在石砾堆中寻找历史遗留下来的“宝物”。或讨要,或购买,千方百计收集着那些刻有各种碑文的石刻。作为一介中学教员,吴文良的收入并不高,生活也不富裕,但是,他仍将大部分收入用来购买墓碑石刻等。

吴文良(右)常与考古界的学者、专家交流工作心得。

有一天,吴文良听说,泉州通淮门的城墙基础内挖出了一方刻有外国文字的墓碑。吴文良立马赶到打石店。只见墓碑顶尖拱形已被石匠琢去,碑面的飞天和十字架也被琢毁。吴文良当即表示要购买此墓碑。打石店老板见奇货可居,便故意刁难,开口要价20美元。20美元,相当于吴文良一个月工资,可吴文良二话没说,硬是从石匠手下抢出了这方碑刻。事后研究证实,这方石刻不仅证明早在元代泉州已有天主教传入,还证明当时泉州至少有两座天主教堂,为元代泉州与欧洲交通史的研究提供了有力物证。

1954年,吴文良把20多年来搜集、购买的154方古代泉州外来宗教石刻悉数捐献给泉州文管会(后移交给海交馆)。如果说,在艰苦的经济条件下仍不顾世俗鄙视抢救石刻的吴文良令人敬佩,那么无偿捐献石刻的吴文良更加光彩照人。

吴文良在德济门遗址发现的伊斯兰石刻

1959年,泉州海外交通史博物馆成立在即,作为博物馆筹建参与者,吴文良将28方宗教石刻捐献给海交馆。值得一提的是,1972年,吴文良虽已离世,其家属仍将家中数方宗教石刻再次捐献给泉州海交馆。

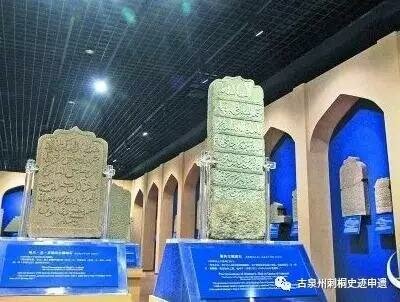

至今,吴文良及家属捐赠给泉州海交馆的宗教石刻近200方,这些静静躺在泉州宗教石刻陈列馆中的珍贵石刻文物,似乎在向世人讲述着泉州的多元宗教文化。

泉州海交馆里陈列着大量宗教石刻,这些沉默的记录者向世人讲述着泉州的多元宗教文化。

第二代中学历史老师吴幼雄一波三折,接力修书

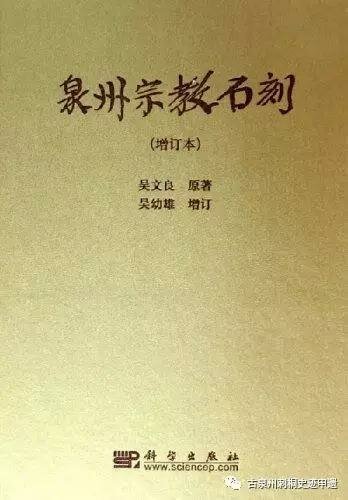

1956年,吴文良的著作《泉州宗教石刻》首发出版。

这本采录200幅宗教建筑遗物和墓葬碑刻图片的书籍,成为当时研究古代泉州中外交通史、宗教史、华侨史、民族史、艺术史和中亚、西亚古文字的极其珍贵的第一手资料。它曾是周恩来、陈毅等国家领导人出访亚、非、欧,赠送外国友人之礼物。英中协会主席、英国著名科技史家李约瑟见到这本书时,更是表示:“我活到这么老了,能看到泉州这么多的十字架石刻,死也瞑目了”。

2011年12月,蔡国强(右二)、吴幼雄(左二)受邀参加卡塔尔艺术节,并与卡塔尔公主玛雅莎(右一)交流。

1975年,考古所故人黄展岳找到吴幼雄,洽谈《泉州宗教石刻》再版事宜,却发现吴文良已经辞世多年。虽然对于再版此书吴幼雄心存顾虑,但一想到,父亲为此耗尽了一生心血,蒙受一身苦痛,却仍终不可得,他决定完成父志。

只是,增订再版何其容易!当时,家中石刻资料大部分已被抄走,父亲为再版时收集整理的一些资料或被烧毁、或丢失,可以找到的资料寥寥无几,要增订此书,许多工作几乎都需要另起炉灶,重新来过。1980年7月,时任泉州七中历史老师的吴幼雄甚至为此事借调到北京考古所。

功夫不负有心人。1981年,增订本的编撰工作基本完成。正当考古所准备出版时,意外再次发生:因为时隔多年,首版时拍摄的宗教石刻的胶卷已被腐蚀,没办法再冲洗,必须重新补拍。而此时,这200多方石刻已被捐出,或者被抄走,吴幼雄必须重新找寻石刻下落。由于种种原因,吴幼雄没办法拍到这些照片,增订再版一事,不得不再次搁浅。

谁曾想,这一搁又是十年。

1991年,联合国科教文组织的“海上丝绸之路”学术考察活动在泉州举行,来自世界各地的中外学者、海丝专家多次提出再版《泉州宗教石刻》一书。这一消息,让吴幼雄重拾信心。2005年,这本内容跨度从唐代至2003年的《泉州宗教石刻》增补修订版终于问世。虽屡遇挫折,赤子之心仍拳拳可鉴。已年愈八旬的吴幼雄谈及此事时这样说道:“塞翁失马,焉知非福。增订版拖至2005年面世,收录了我截止到2003年的研究和发现,增订本对泉州外来宗教石刻研究的深度和广度明显提升。”

诚然,一部著作,两代人78年的心血,吴幼雄平静如常的介绍,却让闻者阵阵感慨。

是呀,一方方其貌不扬的石碑、石刻,机缘巧合地出现在古代泉州,又被以吴氏父子为代表的现代泉州人深深痴迷、深情呵护!他们呵护的是不可多得的历史文物,更呵护着泉州举世难得的多元文化大观,仅凭一点,谁能不说他们可爱,谁能不说泉州可爱!