有人可以让沉睡的石头讲“海丝故事”,你信吗? 如果信,你一定是见过了九日山的胡家其,那么,请你把听到的故事告诉你的朋友们;如果不信,你一定还没去过九日山,那么,请你带着疑问去九日山,看胡家其是怎么让沉睡了700多年的石头讲“海丝故事”。

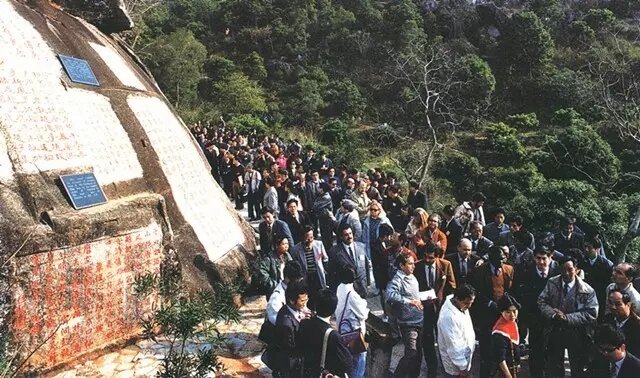

1991年2月,联合国海上丝绸之路考察团参观九日山祈风石刻

胡家其,南安丰州人,九日山文管所原所长。1989年,他出任九日山文管所管理员开始,为摩崖石刻而疯狂,因其27年孜孜不倦地解读摩崖石刻,人们才得已知晓沉睡于九日山的“海丝传奇”,才有了九日山的石头会讲故事的说法。

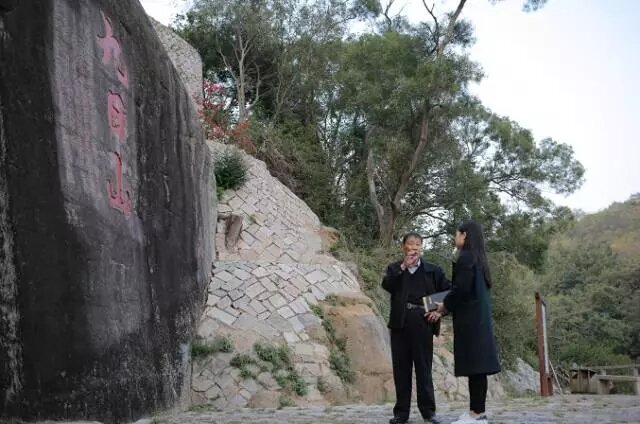

胡家其在向记者讲述九日山的“海丝故事”

九日山的狷狂之人

1988年,九日山摩崖石刻已被列为“全国重点文物保护单位”,九日山对于一个合适的守护者的需求愈为迫切,一经推荐,胡家其成为首选。

出任九日山文管所所长,上任第一件重要的事,便是摩崖石刻的清理和描红。这可让胡家其犯了难,自己不懂考古,也不了解文物保护,这些可都是国家瑰宝,能用寻常的办法吗?他到处去请教别人,有人告诉他一个土法子,先用水洗,然后用萝卜一个字一个字去搽,形成保护层。

胡家其把水一桶桶往山上提,把石刻清洗干净,一桶水提上山再回来近的要半小时,远的得一个多少时,折腾了一个星期,终于整理完了,他还是不放心,找到了海交馆研究员李国清,他们有个石刻保护的课题组,李国清告诉他,喷有机硅可以起到保护作用,而有机硅这种材料当时只有南京科学院有,开裂之处还得补糖水灰。胡家其惊喜万分,终于找对人了,他隔三差五就过去请教文物保护方面的知识。

清洗容易描红难,描红容易描意难呀,胡家其又犯难了,中国汉字博大精深,点、划之差意可相差甚远。

他把不认识的字逐字逐笔抄下来,查阅《古汉语词典》《新华字典》《康熙字典》……当时一本《康熙字典》20多元钱,胡家其一个月工资才38元,没舍得买,一空下来,他就踩着自行车疯狂的往丰州老街那家新华书店赶,一来二往,那本书竟然被他翻破了,碍于面子,他只得把这本书买回去。

后来,胡家其知道在书店工作的陈宗派对古文很有研究后,他往新华书店跑得更勤了。两个人经常在书店一切磋就忘了时间,回过神来,外面天都黑了,两人却还空着肚子……

精通古典诗词的陈琼芳老师,也是胡家其最常讨教的对象。当时没有手机,胡家其只能攒足了问题,一次又一次地往陈琼芳老师家里跑,每次去,胡家其恨不得不走了。

在结束一整天的忙碌之后,夜晚,胡家其时常给自己满上一杯小酒,整理思绪,总是突然想到一个字,便拿起字典查个究竟,偏旁查不到用相近的字的拼音查,拼音查不到他就试着用闽南语查,一定查清楚才作罢。

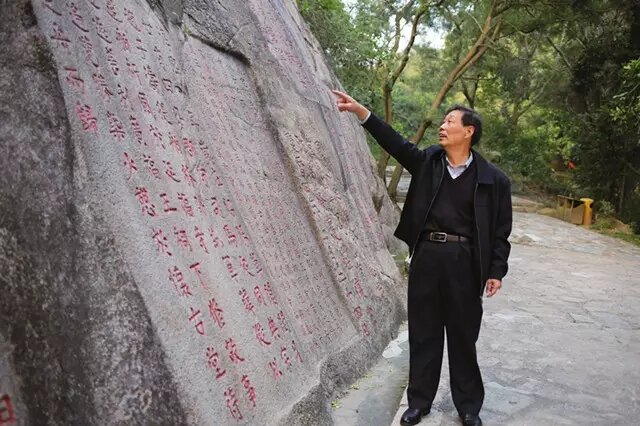

描红的时候,有的石刻位置很高,需要两层的楼梯才行,脚得一动不能动的蹬着。描红一般选在当年的十月或者十一月,少雨的日子,太阳一照,石壁上的青苔发出腐臭味,即便这样,描红者也必须一动不动的趴在石壁上,直到描完,好几个位置偏险但又非常重要的石刻,胡家其都是这样完成的。

祈风石刻

石头可以说话了

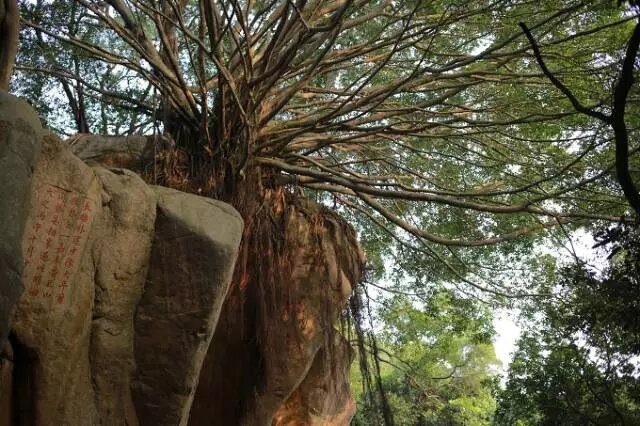

山中无石不刻字,经过描红,这些历史的烙印在太阳下熠熠生辉,为了弄懂每方石刻的背景和故事,胡家其学习的脚步没有停。

石刻上写着“冬遣舶,夏回舶”,查阅大量的资料之后,他发现出入泉州港的船队每年冬天随东北风出海,来年的夏季乘西南风归来,当时的远洋航行靠信风驱使,对气候条件尤为依赖,所以在冬季遣舶或者夏季回舶前,泉州郡守或者市舶司主管官员率领有关人员到延福寺通远王祠举行祈求海舶顺风的仪式,仪式举办时“舟舶遮江,旗幡蔽日,香烟缭绕,鼓乐喧天”。

摩崖石刻77方,其中13方海交祈风石刻见证着刺桐港作为海上丝绸之路的重要港口,番舶常至,岛夷斯杂的繁华。

“祈风仪式有一年一度也有一年两度,10方石刻记载了4月举行的4次,冬季举行的7次,其中一方记载了夏冬两次祈风。”胡家其详细的介绍着。

有人问胡家其,你怎会对这些历史如此熟悉,听起来犹如传说一般?听人这样说,胡家其一脸严肃起来,说到:“这些可不是我说的,那些石头都写着呢。”

最早的一方祈风石刻纪录了南宋时,虞仲房任泉州提举市舶时,遵照旧制率领众幕僚到延福寺通远祠举行祈风典礼的事迹。石刻中“修岁祀”作解按照惯例举行祈风仪式,由此,他推断在1174年之前祈风仪式就已形成制度。 果不其然,胡家其的推想在清乾隆版《泉州府志》中得到印证,卷十六就记载着,宋元丰年间巡辖武官陈益“从守祈风南安延福寺神运殿(昭惠庙)证实泉州在920多年前已有在九日山为出入刺桐港的海舶平安举行“祈风”的仪式。

常有游客问胡家其:“这个祈风仪式到底灵不灵呀,真的能把风和雨求来吗?”

胡家其 赖燕兰/摄

胡家其也不回答,直接把提问者带到位于九日山西峰东麓最北端的南宋方澄孙等祈风石刻前,上面记录了他们在祈雨之时,典礼刚开始,甘霖遂至的神奇之事。

每每祈风仪式之后,参与者会乘兴登游九日山,并将经过简略的镌刻于山中石壁。而现存最晚的一方祈风石刻刻于南宋王朝飘摇之际,祈风之人发出感慨:面临当前国运维艰局势,除了遵照朝廷惯例祈风,实在想不出要多说什么啊!

引发全民护遗

护遗,从来不只是一个人的梦想,胡家其的“疯狂”,引发了“蝴蝶效应”。

1991年2月14日,正值新春,联合国教科文组织“海上丝绸之路”考察队乘坐“和平号”方舟驶进泉州后渚港,来自27个国家的近百名专家在泉州进行为期6天的综合考察活动。九日山,列为重要的一站。

关乎九日山的命运的节骨眼上,丰州人民群策群力。为了解决了语言不通的问题,大家想出了把13方祈风石刻翻译成英文,并制作成牌子挂在每方石刻旁的主意。考察前一天,泉州的雨下个不停,时任南安丰州镇镇长尤猛军和胡家其一行人,在文管所的办公室里彻夜未眠。丰州的村民们知道联合国来考察,家家户户都换上了新衣服,早早地来到九日山,为九日山加油助威!

在万众期待下,联合国教科文组织考察队如期而至。当他们看到九日山海交祈风石刻的胜迹时,十分震惊,频频发出“OK!OK!Verygood”的赞叹!随后,他们以海上丝绸之路考察队的名义留下了象征友谊与对话的考察纪事石刻。

海上丝绸之路考察队留下的象征友谊与对话的考察纪事石刻

因为有了这样一群深爱着九日山的人,祈风石刻一默成雷。

九日山一举成名后,各路人士蜂拥而至,有专家学者,也有普罗大众。为了让来者更直观地了解祈风石刻,1998年开始,祈风石刻上的祈风典礼被搬上了舞台,150多名丰州镇村民自发参加仿古《九日山祈风仪典》表演,他们白天上班,晚上聚集排练。

“大家的水平参差不齐,每次排练都要一两个月呢!”胡家其说。但大家依旧乐此不疲。

表演需要大量的人力和物力,无法天天上演。胡家其便萌生出把古代祈风仪式表演做成文化长廊的想法。现在一走进九日山,便能通过图文并茂的文化长廊了解祈风仪式。

一切文明都有其历史根源,考究传统,不拘于形式,在于学习其精神和智慧。厚重的方略,晦涩的古文字,冰冷的石刻遗迹,让不少人望而生畏,因为胡家其,它们跳跃在古今之间,日复一日的被讲述着。他时常一个人站在九日山三个大字的石刻前,倚栏而望,似乎仍能感知九日山下昔日古港之繁华,从石头讲故事的那刻起,胡家其的世界就是九日山,而九日山是世界的。(宋春兰 赖燕兰)